|

|

“Segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee”,”favorire l’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”.

Questa nozione di cittadinanza europea traduce i valori fondamentali condivisi dagli europei e sui quali si fonda la costruzione dell’Europa. Un altro fondamento di questa Europa è rappresentato dalla formidabile eredità culturale che gli europei possono vantare. Superando le divisioni geografiche, religiose o politiche, le correnti artistiche, scientifiche o filosofiche, gli europei si sono reciprocamente influenzati e arricchiti nel corso dei secoli, costruendo quell’eredità comune alla quale possono fare appello le molteplici culture dell’Unione. Infatti, pur diversi tra loro, i popoli europei condividono una storia che colloca l’Europa nel mondo e dalla quale deriva la sua specificità. Il «modello culturale europeo» si colloca tra il rispetto dell’espressione culturale di ogni popolo e gli scambi e le cooperazioni che alimentano e arricchiscono ogni cultura. Mettere in evidenza gli aspetti comuni dei patrimoni europei, rafforzare il sentimento di appartenenza a una stessa comunità rispettando le differenze culturali, nazionali o regionali, contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle culture, questa è un’altra scommessa della politica messa in atto dall’Unione Europea. Il trattato di Maastricht non si limita a fare della cultura un settore specifico dell’azione europea: introduce l’obbligo, per l’Unione europea, di prendere in considerazione gli aspetti culturali all’interno delle sue politiche. L’idea di un’Europa delle molteplicità, che parla a nome di un’eredità comune, è sostenuta, direttamente con le loro azioni concrete, oltre che dalle politiche regionali e sociali, anche dalle politiche a favore dell’istruzione e della formazione, dai programmi di ricerca scientifica, dalle iniziative a favore delle lingue. Un’Europa delle molteplicità, ma anche un’Europa che diffonde i valori della diversità e del dialogo culturale oltre i suoi confini. Questa preoccupazione è il punto fondamentale degli accordi che l’Unione ha concluso con i paesi terzi: la conservazione del patrimonio mondiale, la reciproca conoscenza delle opere, il sostegno alle attività culturali locali, gli scambi tra le regioni e i paesi, modi diversi per contribuire allo sviluppo sociale e alla coesione tra i popoli. In questo campo, dunque, i valori sui quali si fonda la nostra Unione Europea si identificano in primo luogo nel rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e dell’uguaglianza in un contesto di società non afflitta da discriminazione, bensì caratterizzata dal pluralismo, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità dei sessi. Vai al sommario |

|

L'uomo comparve in Europa già nel Paleolitico; ma sull'origine degli uomini che hanno portato al popolamento attuale non si sa molto, anche se si può supporre che i primi gruppi umani siano giunti da oriente in ondate successive, sia dall'Asia Minore attraverso i Balcani sia dall'Asia centrale, percorrendo le praterie a nord del Mar Nero. Non sono mancate immigrazioni dall'Africa, attraverso Gibilterra e l'Italia meridionale. Importanti furono però soprattutto le ondate di popolazioni indoeuropee originarie delle pianure interne dell'Asia all’inizio del II millennio, da cui derivano i principali gruppi etnici dell'Europa, nei quali si sono inseriti più piccoli gruppi come quelli ugro-finnici (da cui discendono magiari e finlandesi). I numerosi reperti archeologici sembrano comunque confermare che l'Europa fosse abitata da una popolazione relativamente numerosa già a partire dal 4000 ca. a.C., quando il Neolitico fioriva nella penisola balcanica e nella penisola italiana (nel contempo però le civiltà urbane in Egitto e in Medio Oriente erano già affermate). Barriere naturali quali foreste, monti e paludi contribuirono a mantenere divise le popolazioni in gruppi che rimasero a lungo quasi del tutto separati. Successivamente le migrazioni determinarono via via il mescolarsi delle diverse popolazioni. Disponiamo infatti di dati significativi sul numero degli europei solo a partire dal I secolo d.C., quando furono effettuati i primi censimenti. Duemila anni fa in Europa vivevano circa 30 milioni di persone, la maggiorparte delle quali abitava le regioni bagnate dal Mar Mediterraneo. L’insediamento umano in queste zone era infatti favorito dal clima temperato e dalla presenza di un grande stato organizzato: l’Impero Romano. La massima concentrazione di abitanti si trovava proprio intorno alla capitale dell’Impero, Roma. Si ritiene che, durante il regno di Augusto (27 a.C. - 14 d.C.), nell’Impero vi fossero circa 55 milioni di persone: bisogna tenere presente, però, che lo stato romano si estendeva anche fuori dall’Europa, in Africa settentrionale e nel Medio Oriente. Nell’Europa settentrionale la popolazione era più scarsa, per il clima poco favorevole e per l’isolamento di quelle regioni. Nei secoli successivi la popolazione europea crebbe lentamente e talvolta addirittura diminuì, a causa di epidemie, carestie e guerre che la colpivano senza rimedio riducendola drasticamente, almeno fino al XVII secolo. Una sensibile crescita della popolazione si ebbe, ad esempio, verso il 1000, quando iniziò un periodo di prosperità economica legata agli sviluppi dell'urbanesimo. Nel XIV secolo la peste provocò invece gravi decimazioni, ma già nel secolo successivo si ebbe una sensibile ripresa. Sul finire del XVIII secolo la popolazione europea, grazie al diffondersi dell'economia industriale, cominciò a crescere fortemente e l'Europa giunse a contare, nei primi decenni dell'Ottocento, oltre 140-150 milioni di abitanti, raggiungendo i 270 milioni nel 1850 e i 400 milioni nel 1900, nonostante le grandi migrazioni che portarono nelle terre d'oltremare ben 55 milioni di persone. Questo boom demografico è dovuto a diversi fattori, primo fra tutti il progresso economico portato dalla rivoluzione industriale dei secoli XVII e XVIII, ma anche il calo della mortalità infantile ed il miglioramento delle condizioni generali di vita, che insieme contribuirono a rendere meno frequenti le carestie e, dunque, a diminuire considerevolmente il numero delle morti. Tutto ciò fu determinato dall’aumento della produzione agricola, dallo sviluppo dell’industria, dalla ampia diffusione delle norme igienico-sanitarie e da alcune scoperte nel campo della medicina: fu molto importante, a questo proposito, l’introduzione dei vaccini per prevenire le malattie infettive più diffuse, come il vaiolo, il colera e la tubercolosi. Nel corso del XX secolo, però, si è passati dalla forte crescita dei primi 50 anni, all'attuale, forte rallentamento. Il tasso medio annuo di crescita demografica tra il 1980 e il 1987 è stato solo dello 0,3% circa; nello stesso periodo la popolazione dell'Asia cresceva di circa l'1,8% annuo e l'America settentrionale di circa lo 0,9% annuo. Notevoli diversità nel tasso di crescita si registrano nei diversi paesi europei, a causa del mutato modo di vita e del diverso grado di benessere. Ad esempio, nei tardi anni Ottanta l'Albania aveva un tasso annuo di crescita demografica pari a circa l'1,9% e la Spagna di circa lo 0,5%, mentre la popolazione della Gran Bretagna non mostrava mutamenti apprezzabili e quella della Germania Orientale calava. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento milioni di europei emigrarono, soprattutto verso l’America, in cerca di migliori condizioni di vita. Nonostante questo fenomeno, nel 1950 la popolazione europea raggiunse i 570 milioni e nel 2000 superava i 730 milioni (dei quali 385 abitavano l’Unione Europea dei 15): in un secolo si è quindi verificato un incremento dell’82%. Si tratta di un aumento notevole, ma decisamente inferiore al 300% riscontrato nello stesso periodo sull’intera superficie terrestre. Il rallentamento dello sviluppo demografico in Europa (e dunque anche nell’Unione Europea) rispetto agli altri continenti, era dovuto, come già detto, soprattutto al calo delle nascite, in atto da alcuni decenni. Gli europei in generale godono della speranza media di vita più elevata alla nascita: 75 anni in gran parte dei paesi, contro i 40-60 anni dell'India e dei paesi africani. Questa situazione ha comunque prodotto l’attuale situazione, detta di “crescita zero”, perché il numero dei nuovi nati è pari o inferiore a quello dei morti. Le migrazioni poi, volontarie o meno, hanno rappresentato una costante nella vita europea. Nel XX secolo, due movimenti migratori hanno avuto importanti effetti sulla distribuzione della popolazione in Europa: la migrazione da una nazione all'altra di persone in cerca di lavoro e quella dalle zone rurali alle aree urbane. Lavoratori italiani, iugoslavi, greci, spagnoli e portoghesi (insieme a quelli provenienti dalla Turchia, dall'Algeria e da altri paesi extracomunitari ed extraeuropei) si trasferirono - perlopiù temporaneamente - in Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e in altri paesi in cerca di occupazione. Per lo stesso motivo molti europei si spostarono, all'interno dei confini nazionali, dalle campagne alle città. Dal 1950 al 1975, la popolazione dell'Europa occidentale è diventata per il 70-80% urbana; quella dell'Europa orientale e dell'Europa meridionale lo è diventata per il 60%. Oggi, la popolazione dell’Unione Europea allargata a 25 paesi è pari è quasi 457 milioni di abitanti e la differenza fra ingressi di stranieri ed uscite di emigranti produce un aumento di quasi 2 milioni di persone all’anno. Invece l’aumento naturale, ovvero la differenza fra nascite e morti, è di sole 200 mila unità, sempre all’anno. Questo calo, dell’aumento naturale della popolazione europea, oggi come oggi deriva più dal prolungamento della durata media della vita che dal numero delle nascite. L’invecchiamento degli abitanti è determinato sempre dai nuovi, grandi progressi della medicina e dalla migliore qualità della vita (alimentazione equilibrata, diffusione dell’attività sportiva, ecc.) in tutti i paesi sviluppati e in particolare nelle aree urbane ed industrializzate. La nuova struttura della società, con una percentuale sempre più alta di ultrasessantacinquenni, imporrà notevoli cambiamenti nell’organizzazione dei servizi sociali, del sistema previdenziale e della sanità e la diminuzione nel numero dei giovani fa sì che diminuisca anche il numero delle persone attive, ovvero di quelle persone impegnate attivamente nel sistema economico di ogni proprio paese. Vai al sommario |

|

Attualmente l’Europa è la seconda area mondiale più popolosa, dopo l’Asia, in rapporto all’estensione del suo territorio; tuttavia possiamo ancora trovare zone in cui la densità di popolazione è piuttosto scarsa.

La distribuzione della popolazione europea sul territorio non è, però, uniforme: generalmente, come intuibile dalla carta tematica qui sotto illustrata, la densità tende ad oscillare da un massimo di 200 ab./kmq in Italia ad un minimo di soli 10-50 ab./kmq nei Paesi scandinavi e in Scozia.

Sulla carta sono stati poi tracciati alcuni cerchi che semplificano la lettura delle zone più densamente popolate. Queste aree di maggiore popolamento coincidono, in genere, con quelle più ricche di risorse e più sviluppate economicamente, nonché, come detto prima, favorite da un punto di vista climatico.

L’area di massimo popolamento dunque, in cui si registra la massima densità di 200 abitanti per chilometro quadrato, è il quadrilatero dell’Europa centrale, attorno a Bruxelles sede di alcuni organi della UE, che a sua volta comprende le 4 aree urbane più popolate d’Europa:

Attorno a questo baricentro politico-economico dell’UE ci sono tre aree ad alta densità di popolazione, come suggerisce la carta tematica prima illustrata:

Le aree di minor popolamento

L’incidenza delle migrazioni

|

|

La composizione e la distribuzione attuale della popolazione europea sono frutto della mescolanza di genti e di popoli che, nel corso delle varie epoche storiche, si sono spostati all’interno del continente europeo o che vi sono giunti provenendo da regioni più lontane. I motivi che stanno all’origine di queste migrazioni sono innumerevoli.

All’inizio del millennio precedente l’era cristiana, popolazioni indoeuropee provenienti dall’Asia centrale dilagarono in Europa, e da esse sono discese quasi tutte le genti europee odierne; alcuni di questi antichi popoli, come i celti e gli italici, si insediarono nell’Europa nord-occidentale e meridionale, mentre altri gruppi, come i germani, si insediarono nell’Europa centro-orientale. Con la fine dell’impero romano i germani, stanziati fuori dai confini dell’Impero Romano, invasero l’Europa occidentale e meridionale spinti dalla pressione di altri popoli indoeuropei, gli slavi, provenienti dall’Asia, che a loro volta si insediarono nell’Europa orientale. Nel Medioevo l’Europa conobbe altre invasioni, come quella degli arabi, che conquistarono la Spagna, e quella dei turchi che invasero la penisola balcanica.

Dal XVI al XVIII secolo l’emigrazione dall’Europa interessò soltanto i paesi affacciati sull’Oceano Atlantico, che disponevano di flotte adatte alla grande navigazione oceanica. Gli spagnoli e i portoghesi si trasferirono nell’America centrale e meridionale e la colonizzarono; gli altri popoli si diressero verso l’America settentrionale, detta anglosassone, per il prevalere della lingua e della cultura inglese. In 2 secoli si trasferirono nel Nuovo Mondo circa 5 milioni di europei, appartenenti alle più svariate categorie: agricoltori, soldati, avventurieri, missionari, profughi in cerca di libertà, ecc. Con i popoli europei “emigrarono” anche le loro lingue, le loro tradizioni, le loro religioni e le nuove scoperte scientifiche e tecniche.

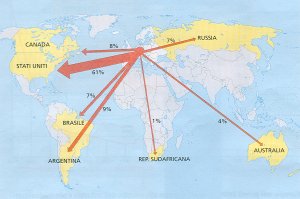

L’emigrazione verso l’America ebbe un’accelerazione notevole nei periodi di crisi. Molti irlandesi (circa 100.000 all’anno) vi si trasferirono fra il 1845 e il 1861, a causa di una terribile carestia. Alla fine del XIX secolo e nei primi decenni del XX secolo ci fu un vero e proprio esodo verso l’America, in seguito al fortissimo incremento della popolazione europea e all’aumento della disoccupazione. Circa 70 milioni di persone varcarono l’Oceano Atlantico per cercare lavoro e quasi 50 milioni si stabilirono definitivamente negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina e in Brasile. L’emigrazione interessò soprattutto i popoli della Germania e dei paesi poveri dell’Europa, fra cui Spagna e anche Italia (dall’Italia emigrarono ben 10 milioni di abitanti).

Già nel XVII secolo numerosi olandesi si erano stabiliti in Sudafrica e nel Settecento il navigatore inglese J. Cook aveva scoperto l’Australia. Qui si erano dapprima trasferiti gli inglesi e in seguito europei di varie nazionalità. In America e in Australia, infatti, esistevano enormi spazi da coltivare e moltissime risorse da sfruttare, quindi i nuovi arrivati trovarono una situazione favorevole al loro insediamento. Per quasi tutti il trasferimento segnò un netto miglioramento delle condizioni di vita.

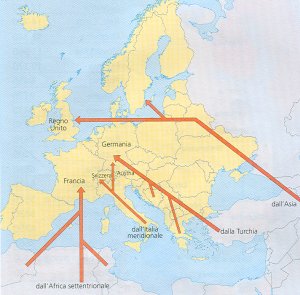

Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’Europa ha conosciuto nuovi grandi fenomeni migratori. Lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta separò nettamente le aree dell’Europa settentrionale, fortemente industrializzate, e le aree affacciate sul Mediterraneo, che continuavano a basare la loro economia sulle tradizionali attività agricole e ad avere quindi gravi problemi di disoccupazione. Si verificarono per ciò grandi fenomeni di emigrazione anche all’interno del continente europeo e della Comunità Europea ai suoi albori. Questi flussi migratori partivano da paesi poveri come l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la ex Jugoslavia e la Turchia (che oggi non fa ancora parte dell’UE, ma ha fatto richiesta per entrarvi nel 2007 insieme alla Romania) verso paesi decisamente affermati da un punto di vista economico come la Germania, la Svizzera (anch’essa non fa parte dell’UE, per sua decisione), la Francia e il Belgio. In genere si trattò di migrazioni temporanee: a emigrare erano i capifamiglia, che andavano a lavorare nelle fabbriche e nelle miniere del nord Europa.

Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, invece, gli spostamenti fuori e dentro i confini europei hanno subito un rallentamento, ma hanno successivamente avuto una forte ripresa, in forme diverse rispetto al passato. Questa volta a causare la migrazione non è più il divario tra nord e sud dell’Europa, ma è la forte differenza tra l’est e l’ovest dell’Europa, che sussiste ancora oggi. Infatti il crollo dei sistemi socialisti dell’est ha provocato forti spostamenti di popolazione soprattutto dalla ex Jugoslavia, dalla Polonia, dall’Albania e dalla Romania verso tutti i paesi dell’Europa occidentale, in particolar modo verso la Germania. Questo flusso migratorio si è amplificato poi in seguito all’entrata nell’Unione Europea di alcuni di questi paesi dell’Est europeo (come la Polonia, l’Ungheria e le tre repubbliche baltiche dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania).

Non è possibile comunque paragonare l’emigrazione degli europei nei secoli scorsi all’immigrazione che attualmente interessa l’Europa. Allora, nonostante le differenze fra i gruppi di emigranti, si trattava di persone provenienti dallo stesso continente e con una certa omogeneità culturale. Invece gli immigrati di oggi provengono da realtà culturali molto diverse fra loro e sono stati spinti a trasferirsi da vari e differenti motivi. Il meccanismo di questa migrazione è stato messo in moto sia dalla grave situazione di miseria di molti paesi africani e asiatici, sia dalla forte attrattiva esercitata dal livello di benessere raggiunto nei Paesi dell’Europa occidentale. Qui il netto miglioramento delle condizioni di vita induce i giovani a rifiutare i posti di lavoro faticosi e dequalificati, che vengono poi ricoperti proprio dagli immigrati. Purtroppo molti individui giungono clandestinamente nel nostro continente, perciò sono costretti a una vita precaria, ai margini della società. Di solito si stabiliscono nei grandi centri urbani, dov’è più facile trovare un’occupazione, ma anche svolgere attività illegali. Negli ultimi tre decenni, dunque, l’Europa così come l’Unione Europea hanno conosciuto un enorme flusso di popolazione proveniente dalle aree più povere del mondo. All’inizio le immigrazioni partivano dalle ex colonie dirette verso gli antichi paesi colonizzatori europei: così si sono formati degli assi di migrazione dall’Algeria e da altri paesi nordafricani verso la Francia, oppure dall’India e dal Pakistan verso la Gran Bretagna. Oggi gli immigrati provengono da tutte le aree del mondo, soprattutto dall’Africa (Marocco, Algeria, Tunisia, Senegal, Somalia) ma anche dall’Asia (Filippine, India, Cina, Sri Lanka) e dall’America Latina, e sono diretti verso tutti i Paesi dell’Europa occidentale, compresa l’Italia, che tradizionalmente è stata invece terra di emigrazione.

Oggi, la popolazione dell'Ue allargata a 25 Paesi è pari a circa 457 milioni di abitanti ed è aumentata l'anno scorso (2005) di quasi 2 milioni di abitanti (pari ad un +0,4%), soprattutto a causa dell'afflusso di immigrati. Dei circa 457 milioni di europei censiti negli ultimi tre anni (dal 2003 al 2006), ben 308,5 milioni abitano nei 12 Paesi della zona euro e 74 milioni nei dieci Stati che hanno aderito all'unione nel maggio del 2004 (nella 'vecchia' UE a 15 la popolazione era di 382,5 milioni). L'immigrazione, tra l’altro, è stata iscritta dal trattato di Maastricht fra le questioni d'interesse comune che dipendono dalla cooperazione intergovernativa nel campo degli affari interni. Ma una politica europea in materia ancora non esiste. Contrariamente a quanto accaduto per i cittadini europei, non sono state elaborate norme comuni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio UE dei cittadini di Paesi terzi. Per ora, la materia resta di competenza esclusiva degli Stati membri. La Comunità europea ha potuto tuttavia adottare misure in materia di occupazione e di prestazioni di servizi. Il Consiglio ha inoltre adottato principi comuni ai 25 Stati membri su vari temi come adozione di un modello uniforme di permesso di soggiorno, rientro volontario, ricongiungimento familiare, rimpatrio degli immigrati illegali, residenti a lungo termine. La Commissione ha proposto nel 1997 un progetto di convenzione sulle norme di ammissione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri. Riguardo all'occupazione dei cittadini di paesi terzi, la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996, che mira a lottare contro l'occupazione illegale di cittadini di paesi terzi, prevede una maggior cooperazione tra gli Stati membri in tema di politica d'immigrazione dai paesi terzi. Al paragrafo 3 dell'articolo 63 del trattato CE il trattato di Amsterdam prevede che il Consiglio definisca entro il 2004 anche disposizioni relative alla definizione di uno statuto giuridico comune degli immigrati legali, alla lotta contro l'immigrazione clandestina, al coordinamento dei provvedimenti di allontanamento e di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, alle condizioni di ingresso e di soggiorno. Per gestire più efficacemente i flussi migratori, il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto il lancio di campagne d'informazione nei paesi d'origine e di transito in modo da prevenire l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. Nel giugno del 2001 il Consiglio ha adottato una direttiva concernente le sanzioni pecuniarie. A questo proposito la Commissione ha presentato un'iniziativa relativa allo statuto dei cittadini dei paesi terzi residenti di lungo periodo. Nel febbraio del 2002 è stata inoltre presentata una proposta che mira a estendere le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno degli Stati membri. L'adozione di tale regolamento permetterà di risolvere i problemi legati ai regimi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini non europei, ma il regolamento non costituirà in alcun modo uno strumento per l'attribuzione di un diritto di soggiorno, di residenza o di accesso al mercato del lavoro. In una comunicazione del 1999 dedicata al ricongiungimento familiare la Commissione ha affermato la sua intenzione di affrontare tutti gli aspetti relativi all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi, in particolare l'ingresso e il soggiorno a fini di studio, di esercizio di un'attività dipendente, autonoma o non remunerata.

In alcune città esistono veri e propri quartieri a forte maggioranza di stranieri, nei quali talvolta sorgono problemi di convivenza con gli altri cittadini. Il rapporto con gli immigrati (detti extracomunitari perché non appartengono ai paesi dell’Unione Europea, una volta chiamata Comunità) non è facile, in quanto si tratta di popoli diversi con proprie esigenze culturali, sociali e religiose. Per contenere, almeno in parte, il persistente flusso migratorio sono necessari alcuni interventi, che vengono dettati anche nei Trattati di Schengen, di Tampere e di Amsterdam, come: Ma la soluzione migliore rimane sempre quella di intervenire direttamente sulle cause del fenomeno, cioè tentare di eliminare gli squilibri economici fra mondo sviluppato e Terzo Mondo, obiettivo oggi sempre più utopico; per raggiungere questo obiettivo sarebbe infatti necessaria la cooperazione di tutte le grandi potenze economiche mondiali. Intanto gli europei si abituano a vivere in una società multietnica, dove uomini di etnie, religioni e abitudini diverse abitano nelle stesse località. Vai al sommario |

|

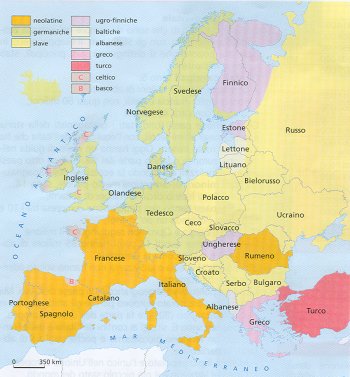

Le lingue indoeuropee

Le lingue neolatine o romanze

Le lingue germaniche

Le lingue slave

Altre lingue indoeuropee

Le altre lingue

L’importanza dei dialetti

La religione cristiana

Altre religioni professate ed elementi di tensione

La religione motivo di divisione

Per contestualizzare questo discorso ai giorni nostri ci viene spontaneo pensare a come oggi, con i problemi legati al terrorismo ed al fondamentalismo islamico, la religione sta diventando come non mai un vero e proprio elemento di tensione che spesso porta alla xenofobia, ovvero ad una paura irrazionale, nei confronti di tutti i musulmani in generale. Non solo. Basti pensare alla questione del crocifisso nelle aule che risale all’ottobre del 2003, in Italia, o alla questione scandalosa legata alle vignette che raffigurano Allah, sempre in Italia proprio quest’anno (2006), che la religione islamica fortemente contrasta per propri principi (Allah non può essere riprodotto o raffigurato in alcuna maniera perché la sua natura divina non si può né descrivere né rappresentare). Ma questi sono solo i fatti più eclatanti: moltissimi altri accadono purtroppo giorno dopo giorno, anche nel nostro piccolo. In occasione della questione inerente la presenza del crocifisso nelle aule (risalente all’ottobre 2003) si pronunciò anche l’allora Papa Giovanni Paolo II:

Ne era convinto Giovanni Paolo II, che ha affrontato il tema dei simboli religiosi in una società multietnica come quella italiana. Il tentativo di cancellare i simboli religiosi, spiegò il Papa con un chiaro riferimento alla controversa ordinanza del Tribunale dell'Aquila (che aveva dato disposizione di togliere i crocifissi dalle aule), oltre che vano risulterebbe poco democratico, perché contrario all’anima delle Nazioni ed ai sentimenti della maggioranza delle loro popolazioni. Secondo Papa Wojtyla, infatti, “il riconoscimento dello specifico patrimonio religioso di una società richiede il riconoscimento dei simboli che lo qualificano”. Vai al sommario |

|

L'integrazione culturale ed il rispetto della multiculturalità nell’Unione Europea non sarà realizzata né in un giorno, né in qualche decennio: le lacune sono ancora numerose, le imperfezioni evidenti. L'impresa avviata all'indomani della seconda guerra mondiale era talmente nuova! Ciò che nei secoli o millenni scorsi poteva avvicinarsi a un tentativo di unione era di fatto il frutto della vittoria degli uni sugli altri. Queste costruzioni non potevano durare e i vinti avevano la sola aspirazione di recuperare la loro autonomia e la loro potenza, soprattutto economica.

Problemi di integrazione e intolleranza

L'Unione Europea, dal canto suo, sta attivamente affrontando le questioni inerenti i diritti e la tutela di queste minoranze, sia comunitarie che extracomunitarie, visto che il pluralismo linguistico e culturale è fissato anche negli articoli 149 e 151 dell'Accordo di Maastricht, e che questo principio viene ribadito nell'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e difeso, salvaguardato dall’articolo 21 della stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

La Commissione europea ha emanato anche un Bando, risalente al 28 febbraio dell’anno scorso (2005), per attività contro il razzismo e la xenofobia e per la promozione dei diritti delle minoranze nell'ambito del programma EIDHR.

Altri articoli tratti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE sono: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.” ARTICOLO 6 “Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.” ARTICOLO 10 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.” ARTICOLO 20 “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.” ARTICOLO 23 “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.”

Razzismo

Diversità

Stop alla discriminazione Come intuibile, il razzismo agisce e si manifesta in diversi campi della nostra vita quotidiana: nella vita lavorativa, nella vita civile, nella vita religiosa, nella vita scolastica, nella vita politica e anche nella vita sportiva. Poiché sarebbe dispersivo e poco chiaro, esplicativo ed illuminante, alla fin dei conti, esaminare per ogni campo i molteplici episodi di intolleranza e di discriminazione razziale e culturale, abbiamo deciso di approfondirne uno, quello che riguardo lo sport e, nello specifico, il calcio, che ci permette non solo di verificare come avvenga l’integrazione razziale e culturale in questo contesto, ma ci permette anche di venire a conoscenza di come l’Unione Europea interagisce con il mondo dello sport e, dunque, con il problema inerente lo stesso razzismo.

Il razzismo nel calcio

Alcune di queste ci riescono, incominciano a giocare in un piccolo club, se sono fortunate, dopo qualche anno, arrivano a giocare anche in grandi e ricchi club, magari diventano (così è la realtà) miliardarie e vivono decisamente meglio di prima. C’è da dire, comunque, che la maggiorparte dei calciatori professionisti hanno in comune due cose: la passione per il calcio giocato e la modestia. Ma non è questo il problema o il discorso filosofico su cui dobbiamo soffermarci, anche perché, come dicevo prima, il mondo del calcio professionistico è complesso e ben diverso da qualsiasi altra realtà lavorativa: per dirla in parole povere, si entra nel circuito del calciomercato e si gioca, proprio nel vero senso del termine. Poi certo si guadagna, ma alla fine di una lunga stagione calcistica, se ci pensiamo. Dopotutto è per questo che il calcio è visto più come un passatempo, un hobby, un divertimento che come un lavoro, un’occupazione, una fatica fisica e mentale.

Ma, come dicevo prima, non è questo l’argomento che dobbiamo approfondire. Più che altro, il discorso sull’immigrazione di questi calciatori è una premessa al grande e preoccupante problema dell’intolleranza e della discriminazione razziale e culturale che molti di questi calciatori “immigrati” subiscono spesso passivamente.

Lotta al razzismo

OLANDA

ITALIA

REPUBBLICA CECA

Il calcio, e lo sport in generale, entra nel testo della Costituzione europea nella Parte III (“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”), sezione quinta, inserita all’interno del Capo V, tra i “Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di coordinamento o di complemento”. Riportiamo di seguito un comma dell’articolo III-282 della Costituzione Europea che specificamente si occupa di sport: L'azione dell'Unione è intesa: a) … … g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. L’articolo 5 del regolamento disciplinare UEFA (2004) dice che “federazioni, club e giocatori devono comportarsi secondo i principi di lealtà, integrità e sportività. Per esempio, infrange tali principi chi… tenga un comportamento razzista, discriminatorio, politicamente estremista oppure insulti o tenga comportamenti di altra natura tali da violare le regole fondamentali del comportamento”. Sempre dalla Commissione Europea un calcio al razzismo è stato dato il 1° marzo di quest’anno (2006) in occasione della partita amichevole Italia-Germania, alle ore 21 a Firenze: è stato dato il via a una campagna d’azione comune contro ogni forma di razzismo, rivolta al mondo dello sport.

L’iniziativa delle rappresentanze della Commissione europea in Italia e in Germania ha previsto la consegna ai giocatori delle due squadre di magliette con il simbolo dell’Unione europea con le scritte, in italiano e in tedesco: «L’Unione europea contro il razzismo» e sul retro «Razza? Umana!» (celebre frase di Albert Einstein).

Infine Papa Ratzinger “incoraggia il comune sforzo dispiegato per la promozione della civiltà dell’amore attraverso il paziente dialogo e il reciproco rispetto in ogni ambito della società”.

Molti altri hanno espresso un parere sul problema delle discriminazioni razziali.

Ed è stato proprio Pier Virgilio Dastoli, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a consegnare le magliette ai giocatori alla presenza dell’ambasciatore della Repubblica federale tedesca Michael Gerdts. Prima del fischio di via dell’incontro, inoltre, il vicepresidente della Commissione europea Franco Frattini ha dato ai capitani delle squadre la bandiera dell’Unione europea, mentre il sindaco di Firenze ha consegnato alle squadre lo stendardo della città.

Certo, però, che, se non è bastato, e sicuramente non basterà nemmeno in futuro, multare club e federazioni (che non possono fare più di tanto con le proprie tifoserie), chiudere gli stadi e giocare intere partite su campi neutri e a porte chiuse in seguito a episodi di razzismo negli stessi stadi, per far entrare in testa certi concetti “basici” (come quello di portare rispetto all’essere umano), non resta forse che il pugno di ferro. Ma se siamo ancora qui, a questo punto, settant’anni dopo che Hitler si rifiutò di consegnare a Jesse Owens (nero) le quattro medaglie d’oro olimpiche che avrebbe dovuto vincere, vuol dire che non sappiamo prendere lo sport ed il calcio per quello che è veramente, alla fin dei conti, ovvero un gioco e un divertimento, e vuol dire anche, cosa più eclatante e vergognosa, che la Storia non ci ha insegnato un bel niente. Né basterà un regolamento del calcio o della Commissione Europea a farlo.

Vai al sommario |

|

|

Dopotutto il calcio è un tema di grande attrattiva ed attualità, considerando la prossimità dei Mondiali di Germania 2006, e dovrebbe essere il simbolo, l’emblema dell’integrazione razziale e culturale, dal momento che molteplici club professionistici assumono ed accolgono atleti (i calciatori) di diverse nazionalità. Molti sono infatti, soprattutto nei grandi club europei, ma non solo, i calciatori che provengono da diversi Paesi del mondo, anche e soprattutto del Sud del mondo, e che quindi non sono originari del Paese dove gioca il loro club contrattuale.

Per quanto ci possa sembrare strano, in quanto la nostra concezione di immigrato è ben diversa, occorre considerare anche questi calciatori degli immigrati. Come dicevo prima, l’immagine di un calciatore brasiliano, per esempio, che gioca in un club europeo, è ben lontana dalla nostra idea di immigrato, che quasi per “stereotipo” per noi è il “classico” marocchino, filippino o cinese che gira nei parcheggi dei centri commerciali convincendo la gente a comprare le sue chincaglierie. Ebbene no, immigrato è qualsiasi persona di nazionalità diversa a quella del Paese in cui risiede, almeno per i primi anni (poi ovviamente può acquistare la cittadinanza). E alla fin dei conti, il cartellino (o tesserino che dir si voglia) di ciascun giocatore è, almeno per gli immigrati, come un permesso di soggiorno.

Dopotutto il calcio è un tema di grande attrattiva ed attualità, considerando la prossimità dei Mondiali di Germania 2006, e dovrebbe essere il simbolo, l’emblema dell’integrazione razziale e culturale, dal momento che molteplici club professionistici assumono ed accolgono atleti (i calciatori) di diverse nazionalità. Molti sono infatti, soprattutto nei grandi club europei, ma non solo, i calciatori che provengono da diversi Paesi del mondo, anche e soprattutto del Sud del mondo, e che quindi non sono originari del Paese dove gioca il loro club contrattuale.

Per quanto ci possa sembrare strano, in quanto la nostra concezione di immigrato è ben diversa, occorre considerare anche questi calciatori degli immigrati. Come dicevo prima, l’immagine di un calciatore brasiliano, per esempio, che gioca in un club europeo, è ben lontana dalla nostra idea di immigrato, che quasi per “stereotipo” per noi è il “classico” marocchino, filippino o cinese che gira nei parcheggi dei centri commerciali convincendo la gente a comprare le sue chincaglierie. Ebbene no, immigrato è qualsiasi persona di nazionalità diversa a quella del Paese in cui risiede, almeno per i primi anni (poi ovviamente può acquistare la cittadinanza). E alla fin dei conti, il cartellino (o tesserino che dir si voglia) di ciascun giocatore è, almeno per gli immigrati, come un permesso di soggiorno.

Fra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 la Spagna diventa epicentro del razzismo. “BUUU” ai giocatori di colore dell’Inghilterra durante il confronto fra nazionali a Madrid; stessa cosa in Real Madrid-Bayern Monaco di Champions League. E poi: nel febbraio 2005 Eto'o, centravanti del Barcellona, beccato dai cori razzisti dei tifosi del Saragozza, segna ed esulta facendo la scimmia, cosa che si ripete identica a distanza di un anno, nel febbraio 2006, sempre a Saragozza. Sempre all’inizio del 2005 l’allenatore della nazionale spagnola Luis Aragones, durante chiama “negro di merda” il francese Thierry Henry, centravanti dell’Arsenal e della nazionale francese.

Fra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 la Spagna diventa epicentro del razzismo. “BUUU” ai giocatori di colore dell’Inghilterra durante il confronto fra nazionali a Madrid; stessa cosa in Real Madrid-Bayern Monaco di Champions League. E poi: nel febbraio 2005 Eto'o, centravanti del Barcellona, beccato dai cori razzisti dei tifosi del Saragozza, segna ed esulta facendo la scimmia, cosa che si ripete identica a distanza di un anno, nel febbraio 2006, sempre a Saragozza. Sempre all’inizio del 2005 l’allenatore della nazionale spagnola Luis Aragones, durante chiama “negro di merda” il francese Thierry Henry, centravanti dell’Arsenal e della nazionale francese.